はじめに

「スーパー戦隊シリーズ」が「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で終了すると報道されました。

今年50周年を迎えたシリーズは、何故終了せざるを得ないのか。

「終了する一番の理由は?」

「スーパー戦隊シリーズが抱える問題は?」

「今までのスーパー戦隊シリーズの変遷を知りたい。」

この記事では終了の理由を紹介しつつ、業界が衰退した原因を日本の情勢や業界の抱える問題にメスを入れつつ解説していきます。

またスーパー戦隊シリーズの転換点を紹介しつつ、どのように50年も続けられたのかも考察していきます。

分かりやすく簡潔にまとめていきますので、是非最後までお付き合いください!

今回の記事はかなり真面目です。

終了理由

©東映・テレビ朝日 / 「スーパー戦隊シリーズ」

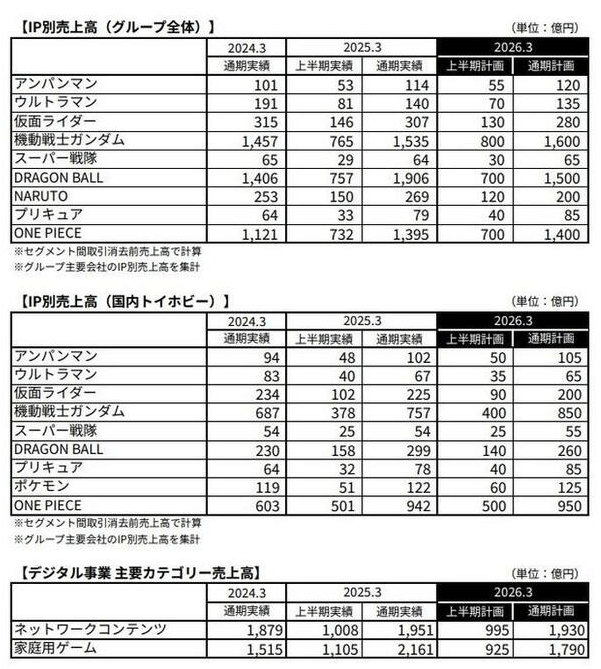

報道によれば、終了の直接的な理由は売上不振です。

特に玩具やイベント、映画などの関連収入が番組制作費に見合わなくなったこととされています。

この売上不振の背景には単一の理由ではなく、時代の変化に伴う複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

「業界の衰退原因」「転換点」「方向性の変化」という視点から、考えられる要因を分析・整理してみます。

業界の衰退原因

売上不振と業界を取り巻く環境の変化(外的要因)

深刻な少子化

最大の要因の一つです。

シリーズのメインターゲットである幼児(特に3歳~6歳)の絶対数が、この10年、20年で大きく減少しました。

パイ(市場規模)そのものが縮小し続けているため、過去と同じような売上を維持することが極めて困難になりました。

エンターテイメントの激化と多様化

子供たちの興味の対象が、もはやテレビ番組だけではなくなりました。

競合の増加

スマートフォンやタブレットの普及によるYouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームの集客が目立っています。

他にもゲームアプリやMinecraftのようなサンドボックス型ゲーム、Netflixなどのサブスクリプション動画サービス(多様なアニメや海外コンテンツ)が子供たちの可処分時間を奪い合っています。

「ヒーローごっこ」の相対的地位の低下

かつては男児の遊びの定番であった「ヒーローごっこ(変身アイテムや武器玩具)」の魅力が、他の多様なエンタメと比較して相対的に低下した可能性があります。

視聴環境の変化(テレビ離れ)

リアルタイムでテレビ番組を視聴する家庭が減少し、録画や見逃し配信が主流になりました。

これにより玩具のCM効果が薄れたり、番組の話題性が一過性になったりする影響が考えられます。

2018年秋の放送時間帯の変更(朝7:30から9:30へ)も、一部の視聴者層の生活スタイルと合わなくなった可能性が指摘されています。

転換点となった作品と「方向性」の変遷

スーパー戦隊シリーズは50年の歴史の中で何度も自らを革新し、危機を乗り越えてきました。

その「方向性の変化」が良くも悪くもシリーズの運命を左右してきました。

転換点1シリーズ第3作目『バトルフィーバーJ』(1979年)

©東映・テレビ朝日 / 「バトルフィーバーJ」

- 変化

「巨大ロボット」の本格導入 - 影響

これ以降「戦隊ヒーローが巨大な敵をロボットで倒す」というフォーマットが確立

これが「合体ロボ」という高単価な主力玩具の販売に繋がり、シリーズの長期的なビジネスモデルの基盤となる

転換点2シリーズ第15作目『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)

©東映・テレビ朝日 / 「鳥人戦隊ジェットマン」

- 変化

ターゲット年齢層の引き上げと「トレンディドラマ」要素の導入 - 影響

当時、視聴率や売上の低迷でシリーズ打ち切りの危機に瀕していましたが、ヒーロー間の恋愛模様や複雑な人間ドラマを描くことで、従来の子供層に加えて高年齢層(中高生~大人)のファンを獲得

シリーズを延命させる大転換となる

転換点3シリーズ第16作目『恐竜戦隊ジュウレンジャー』(1992年)

©東映・テレビ朝日 / 「恐竜戦隊ジュウレンジャー」

- 変化

「ファンタジー」要素の導入

「6人目の戦士」の定着

海外展開(パワーレンジャー)の開始 - 影響

海外で『マイティ・モーフィン・パワーレンジャー』としてリメイクされ大ヒット

グローバルIPとしての側面も持つようになる

最後の模索(2018年~)とジレンマ

©東映・テレビ朝日 / 「機界戦隊ゼンカイジャー」

売上低迷が顕著になったとされる2018年頃以降、シリーズは再び大きな「方向性の変化」を模索します。

- 意欲作の連続

『機界戦隊ゼンカイジャー』(2021年)

『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』(2022年)

『王様戦隊キングオージャー』(2023年)

これらの作品群は従来のマンネリを打破すべく、非常に実験的で意欲的な作風を打ち出している- CGを多用した壮大な世界観(キングオージャー)

- 予測不能でカルト的な人気を博したストーリー(ドンブラザーズ)

- 従来のフォーマット(人間メンバー5人)の解体(ゼンカイジャー)

- 生じた「ズレ」

これらの作品はSNSでのトレンド入りや、大人の特撮ファンからは「革新的だ」「面白い」と高く評価される傾向にあった- 推察されるジレンマ

しかし、この「大人・マニア層からの高い評価」がビジネスの根幹である「メインターゲット(幼児)向けの主力玩具(特に合体ロボ)の売上」に必ずしも直結しなかった可能性がある - 物語が複雑化・先鋭化するほどメインターゲットである子供、その親(玩具の購買決定者)が「話が分かりにくい」「玩具を欲しがらない」と感じる「ズレ」が生じ、ビジネスモデルが回らなくなったのではないかと推察される

- 推察されるジレンマ

結論

ビジネスモデルの限界です。

スーパー戦隊シリーズの終了は特定の作品の失敗というよりも、「テレビ放送と連動した高単価な玩具(合体ロボ)を、メインターゲットである幼児に毎年売り続ける」という、50年間続いた伝統的なビジネスモデルそのものが、現代の「少子化」「エンタメの多様化」「視聴環境の変化」という抗いがたい時代の波に対応しきれず、限界を迎えた結果であると考えられます。

長きにわたり夢と希望を与え続けてくれたシリーズの終了は誠に残念ですが、これもまた時代の大きな転換点の一つなのかもしれません。

まとめ

今回はスーパー戦隊シリーズの終了の理由を紹介しつつ、業界が衰退した原因を日本の情勢や業界の抱える問題について「業界の衰退原因」「転換点」「方向性の変化」という視点から分析・整理し運営者の考察を紹介しました。

50年も続けば日本、世界の情勢は大きく変わります。

テレビ番組という以上「変わらないのが良い。」なんて綺麗事は通用しません。

スーパー戦隊シリーズの終了はある種仕方のないことですよね。

もしかしたら時代に合わせた物(完全アニメーションなど)で復活する可能性もあります。

今は「お疲れ様」と言って少し休んでもらいましょう。

運営者も例に漏れず〇〇レンジャーごっこはやっていました。

誕生日にはウルトラマンの変身グッズも買ってもらっていました。

今回記事を書いていて思い出が蘇り感慨深かったです。

コメント